浪淘沙·红影湿幽窗

清朝 · 纳兰性德

红影湿幽窗

瘦尽春光

雨余花外却斜阳

谁见薄衫低髻子

还惹思量

莫道不凄凉

早近持觞

暗思何事断人肠

曾是向他春梦里

瞥遇回廊

译文

红影湿幽窗,瘦尽春光。雨余花外却斜阳。谁见薄衫低髻子,抱膝思量。

透过小窗望去,春雨打湿了红花,春光将尽。雨停了,却已是夕阳西下之时。谁看到她穿着单薄的衣衫,低垂着头,抱膝思量的孤独身影。

莫道不凄凉,早近持觞。暗思何事断人肠。曾是向他春梦里,瞥遇回廊。

把酒独酌,无限凄凉。曾像做梦一样地在回廊里与她相遇,让我伤心断肠。

注释

红影湿幽窗,瘦尽春光。

雨余花外却斜阳。

谁见薄衫低髻(jì)子,抱膝思量。

红影:指鲜花的影子。

瘦尽:以人之清瘦比喻春日将尽。

雨余:雨后。

低髻子:低垂的发髻,指低垂着头。

髻子,发髻。

莫道不凄凉,早近持觞(shāng)。

暗思何事断人肠。

曾是向他春梦里,瞥遇回廊。

持觞:举杯。

觞:酒杯。

回廊:曲折环绕的走廊。

赏析

雨余花外却斜阳。

谁见薄衫低髻子,抱膝思量。

莫道不凄凉,早近持觞。

暗思何事断人肠。

曾是向他春梦里,瞥遇回廊。

这首词刻画了一个怀恋旧情人而幽独伤感者的形象。

上片由景语入,先渲染环境,而后推出薄衫低髻,抱膝思量,一个孤独苦闷人的形象。

下片承前再铺写,侧重心理描绘,最后点出所思之由,但朦胧含蓄,给人留下了联想的余地和深婉的美感。

上片写暮春落红、雨后斜阳的景象。

“红影湿幽窗,瘦尽春光。

”开篇这句实则是与周邦彦的“雨过残红湿未飞。

珠帘一行透斜晖”暗合,纳兰随手拈来,将古人的词用在了自己的词里,浑然天成,令人不觉有何再妥。

周邦彦写的是雨后残红在斜晖下投射于珠帘,而到了纳兰的词里则变得更加简洁洗练,更富美感。

“红影”指鲜花的影子。

鲜花的影子,透过小幽窗看去,别有风情,被打湿的花朵在暗影下,摇曳出多姿的风采,比起周邦彦的“残红湿未飞”,更显得有韵味一些。

而多出的感叹“瘦尽春光”,其实有着李清照的“绿肥红瘦”的哀怨无奈。

承接上句,“雨余花外却斜阳”。

“余”既是后,雨后的花朵在斜阳下,而梦中的她却是穿着单薄的衣衫,挽着低垂的发髻,挺立在暮日下,低头思量。

雨后、鲜花、美人、夕阳这些事物构成了纳兰笔下的一幅美丽的画。

上片最后写那位女子“还惹思量”。

词中所写的女子为何人,无法考证,但从词面来看,是一位温婉可人的女子,让人忍不住想去怜惜。

上片写完雨后景色,下片便转而写情,直抒心曲:“莫道不凄凉,早近持觞。

”思念的人不知身在何处,只能自己独自饮酒,这真是无限凄凉的事情啊。

“暗思何事断人肠?曾是向他春梦里,瞥见回廊。

”写出了少女内心深处梦牵魂萦的心事。

特别是写梦中的她“瞥见回廊”一句,实际上是纳兰内心对回廊相思之地的无限眷恋。

明代王次回《瞥见》诗:“别来清减转多姿,花影长廊瞥见时。

双鬓淡烟双袖泪,偎人刚道莫相思。

”这首诗与纳兰的回廊情思有着某种深刻的关联。

全词是写暮春雨后,夕阳依依,一位春衫少女愁情难释,对花持觞。

最后道出她的心事,原来是梦里在回廊又遇情郎。

这是表面之意,实际上是纳兰容若以想象中的少女暮春怀思,写自己对她的深切思念。

这就是“心已神驰到彼,诗从对面飞来”的写法。

韦庄有《浣溪沙》词云:“想君思我锦衾寒”,杜甫五律《月夜》诗中云:“今夜鄜州月,闺中只独看。

”明明是自己在思念对方,却总写对方在思念自己。

这样的写法情更深,意更浓。

作者介绍

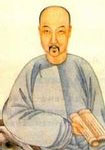

- 纳兰性德

- 浪淘沙

纳兰性德(1655-1685):为武英殿大学士明珠长子,原名成德,字容若,号楞伽山人,满族,满洲正黄旗,清初著名词人。性德少聪颖,读书过目即能成诵,继承满人习武传统,精于骑射。在书法、绘画、音乐方面均有一定造诣。康熙十五年(进士。授三等侍卫,寻晋一等,武官正三品。妻两广总督卢兴祖之女卢氏,赐淑人,诰赠一品夫人,婚后三年,妻子亡故,吴江叶元礼亲为之撰墓志铭,继娶官氏,赐淑人。妾颜氏,后纳江南沈宛,著

纳兰性德(1655-1685):为武英殿大学士明珠长子,原名成德,字容若,号楞伽山人,满族,满洲正黄旗,清初著名词人。性德少聪颖,读书过目即能成诵,继承满人习武传统,精于骑射。在书法、绘画、音乐方面均有一定造诣。康熙十五年(进士。授三等侍卫,寻晋一等,武官正三品。妻两广总督卢兴祖之女卢氏,赐淑人,诰赠一品夫人,婚后三年,妻子亡故,吴江叶元礼亲为之撰墓志铭,继娶官氏,赐淑人。妾颜氏,后纳江南沈宛,著