采桑子·谢家庭院残更立

清朝 · 纳兰性德

谢家庭院残更立

燕宿雕粱

月度银墙

不辨花丛那瓣香

此情已自成追忆

零落鸳鸯

雨歇微凉

十一年前梦一场

译文

谢家庭院残更立,燕宿雕梁。月度银墙,不辨花丛那辨香。

夜过残更,两人偎依庭院。燕子已在梁上栖息,墙壁也被月光染成银白色。花香阵降袭来,只是夜色昏暗,难以分辨发自哪丛花。一对爱侣完全沉浸在朦胧月色和温馨花香之中。

此情已自成追忆,零落鸳鸯。雨歇微凉,十一年前梦一场。

然而,此情此案,已成追忆。昔日恋人,如今两地零落,洽似一对分离的鸳鸯。在雨后微寒中追念旧情,就如同十一年前做了一个梦。梦中的甜蜜幸福,转眼间化为无奈与忧伤。

注释

谢家庭院残更立,燕宿雕(diāo)梁。

月度银墙,不辨花丛那辨香。

谢家庭院:指南朝宋谢灵运家,灵运于会稽始宁县有依山傍水的庄园,后因用以代称贵族家园,亦指闺房。

残更:旧时将一夜分为五更,第五更时称残更。

雕粱:刻绘文采的屋梁。

银墙:月光下泛着银白颜色的墙壁。

此情已自成追忆,零落鸳鸯。

雨歇(xiē)微凉,十一年前梦一场。

歇:停止,停歇。

赏析

月度银墙,不辨花丛那辨香。

此情已自成追忆,零落鸳鸯。

雨歇微凉,十一年前梦一场。

开篇所写到的谢家庭院,也是在隐喻这是在写当下的实景,可以看出,这是纳兰在怀念一段情缘。

下片开始的那句“此情已自成追忆”,更是证明上片是属于追忆往昔的情感了,而最后一句更是点明了这段情感的时间,是发生在十一年前,如梦一场的时光令这段情感逐渐模糊,但并没有被遗忘。

“谢家庭院残更立,燕宿雕梁”,开篇这句的意象,是纳兰常用的,尤其是“谢家”,所以,后人推断纳兰爱恋的这名女子一定是姓谢。

不过真相是否果真如此,也只能留待猜测。

从词句的字面来看,这首词写得十分华美动人,有种浓郁之美,短短十数字,就将思念者孤独寂寥的心态描写出来,而且还让人仿佛分辨不出,这个月光下的人,到底是被相思所苦的纳兰,还是偶尔神伤的自己。

王维开创了“诗中有画,画中有诗”的一例,而纳兰的词中更是将诗画艺术发挥到了一个巅峰,对一个具体情境的描摹已经到丁人木三分的境地。

而后一句“月度银墙,不辨花丛那辨香”,则是纳兰从元稹的《杂忆》中所改出的一句,虽然只是简单改过一个字,但整首词还是相得益彰的。

元稹的诗是这样的:“寒轻夜浅绕回廊,不辨花丛暗辨香。

忆得双文胧月下,小楼前后捉迷藏。

”元稹是悼亡诗的高手,他的悼亡诗成就不在纳兰之下,而元稹本人也是多情之人,他存婚前和一个女子有过一段热恋,虽然没有结果,但元稹对那名女子很是看重。

这首词便是为那名女子所做。

上片先是写景色,后又引用前人怀念的旧文,都是要烘托自己内心的怀念。

而到了下片,第一句便是“此情已自成追忆”,纳兰自己也明白,这份感情只可追忆,无法挽回,所以这句词既道出了纳兰的悲伤,也道出了世事的无常。

而后接着一句“零落鸳鸯”,则是引出了最后的结局“雨歇微凉,十一年前梦一场。

”往事已如烟散去,回忆空空,纳兰沉吟至此,才忽然觉出了雨夜后的微凉,他也觉察出,这十一年前的梦,早就该醒了。

作者介绍

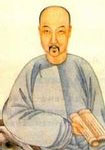

- 纳兰性德

- 采桑子

纳兰性德(1655-1685):为武英殿大学士明珠长子,原名成德,字容若,号楞伽山人,满族,满洲正黄旗,清初著名词人。性德少聪颖,读书过目即能成诵,继承满人习武传统,精于骑射。在书法、绘画、音乐方面均有一定造诣。康熙十五年(进士。授三等侍卫,寻晋一等,武官正三品。妻两广总督卢兴祖之女卢氏,赐淑人,诰赠一品夫人,婚后三年,妻子亡故,吴江叶元礼亲为之撰墓志铭,继娶官氏,赐淑人。妾颜氏,后纳江南沈宛,著

纳兰性德(1655-1685):为武英殿大学士明珠长子,原名成德,字容若,号楞伽山人,满族,满洲正黄旗,清初著名词人。性德少聪颖,读书过目即能成诵,继承满人习武传统,精于骑射。在书法、绘画、音乐方面均有一定造诣。康熙十五年(进士。授三等侍卫,寻晋一等,武官正三品。妻两广总督卢兴祖之女卢氏,赐淑人,诰赠一品夫人,婚后三年,妻子亡故,吴江叶元礼亲为之撰墓志铭,继娶官氏,赐淑人。妾颜氏,后纳江南沈宛,著